クマ美

クマ美今回は、行政組織法を学習するわ!

専門用語をしっかりとマスターするモン!

本ブログでは、行政書士の試験科目「行政法の一般的な法理論:行政組織法」について要約しています。

行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。

ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。

行政主体と行政機関

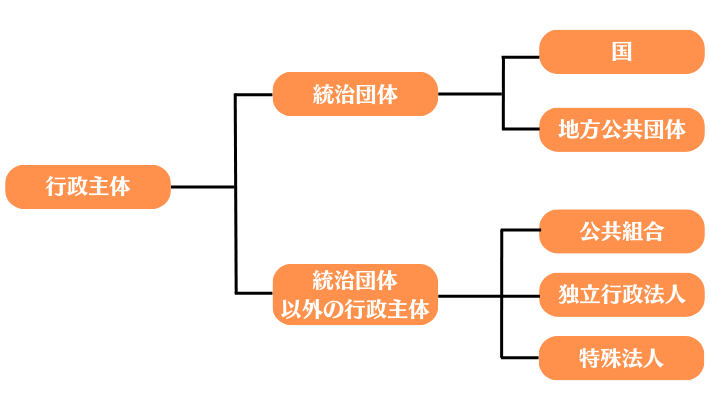

行政主体

行政主体とは、行政活動を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任において行政活動を行う法人です。

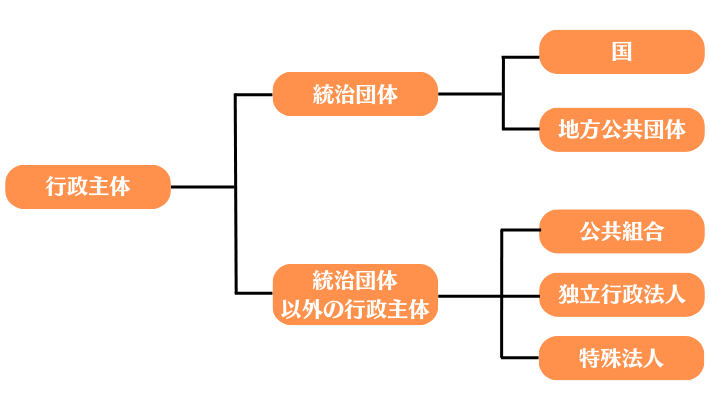

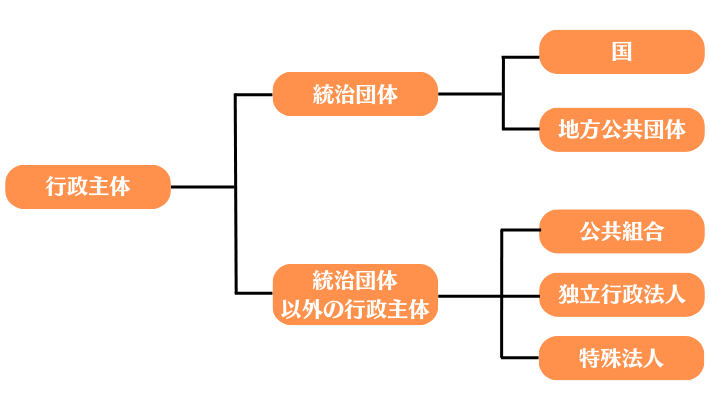

行政主体は、国または地方公共団体(合せて統治団体)と、それ以外の行政主体に分類されます。

統治団体以外の行政主体には、「公共組合」「独立行政法人」「特殊法人」の3種類があります。

構成員が強制的に法人への加入および経費の支払いを義務付けられ、その設立および解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人

*健康保険組合・農業協同組合など

公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人

*国立大学・国民生活センターなど

法律により直接設立される法人、または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設・廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの

*日本道路公団・NHKなど

行政主体

行政機関

行政主体は法人という観念的な存在なので、実際に活動できません。

そこで、行政主体に代わって実際に活動する人間が必要となります(行政機関)。

行政機関は、以下の6種類です。

行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する機関です。

迅速な行政を可能にするとともに、責任の所在をハッキリさせるために、行政庁は原則として、1人が担当します(独任制)。

対して、中立な行政が要求される場合や、慎重な判断をする必要がある場合は、複数の人間で構成される行政庁が置かれます(合議制)。

諮問機関とは、行政庁から諮問を受け、これに対して意見を述べる機関です。

諮問機関はあくまでもアドバイザーにすぎないので、行政庁は、諮問機関の意見に必ずしも従う必要はありません。

参与機関とは、行政庁の意思を拘束する議決を行う機関です。

諮問機関の場合とは異なり、行政庁は参与機関の議決には従わなければならず、従わないでなされた行為は無効とされます。

監査機関とは、行政庁の事務や会計の処理が適正に行われているかをチェックする機関です。

例えば、会計検査院です。

執行機関とは、行政目的を実現するために実力を行使する機関です。

例えば、警察官・消防職員・自衛官などです。

補助機関とは、行政庁やその他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関です。

例えば、事務次官・局長・課長やその他の一般職員などです。

行政機関の権限

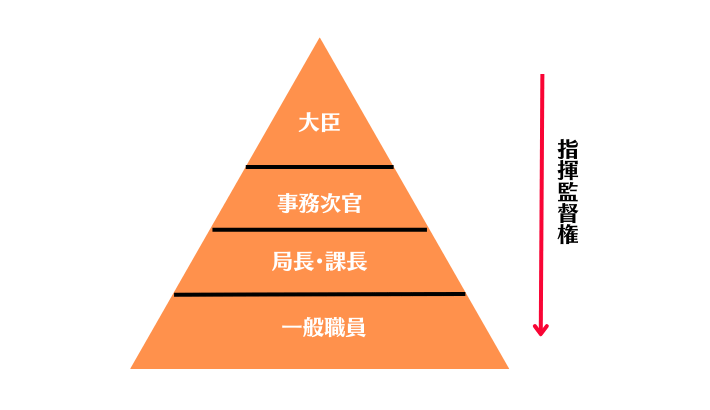

指揮監督権

行政活動が統一した意思の下で行われないと、行政機関によって言っていることが違うといったような事態に陥り、国民が混乱してしまいます。

そこで行政機関は、お互いに他の行政機関の行政活動を尊重しなければならず、これに矛盾した行為をすることは原則許されません。

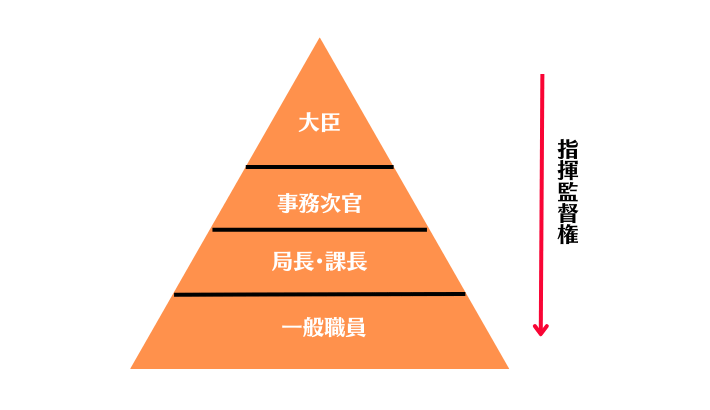

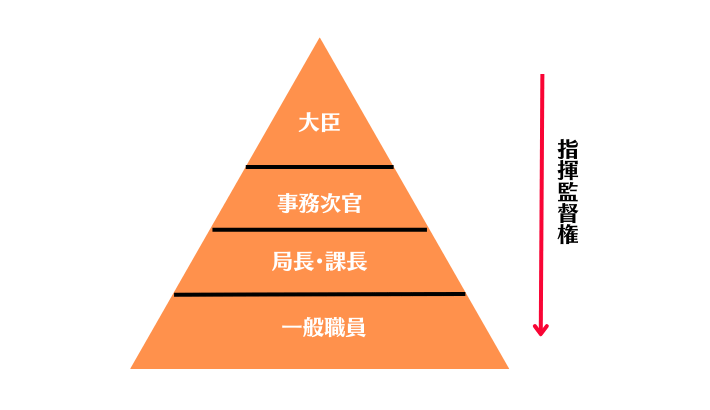

そこで行政組織は、意思の統一を図るために、大臣などをトップとしたピラミッド構造を採用しています。

上級行政機関は、下級行政機関に対して指揮監督権を行使できます。

そして、上級行政機関は、指揮監督権に基づき、法律の特別の根拠がなくても

- 下級行政機関の活動内容を指示すること(訓令権)

- 下級行政機関の行った違法な行政活動の取消しを要求すること(取消権)。

- 下級行政機関の事務の執行を調査すること(監視権)

ができます。

指揮監督権

権限の代行

行政機関の権限は法律によって割り当てられるので、行政機関は、権限の範囲内でのみ行政活動を原則できます。

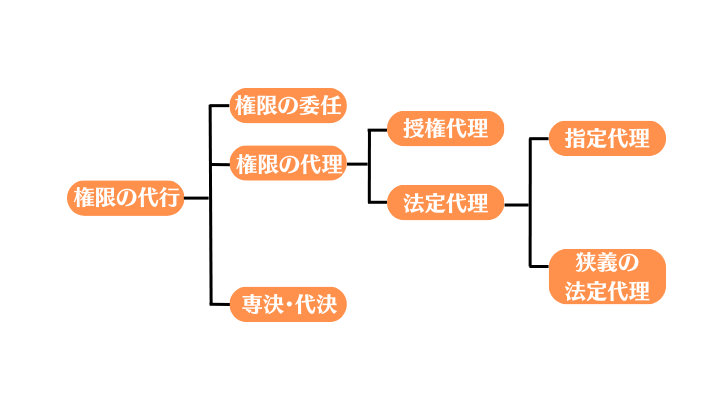

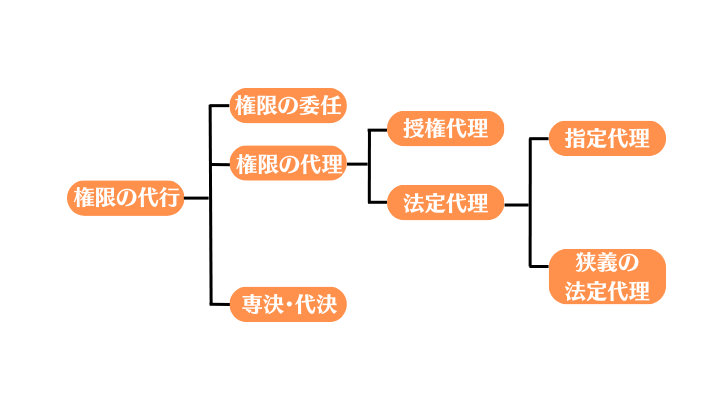

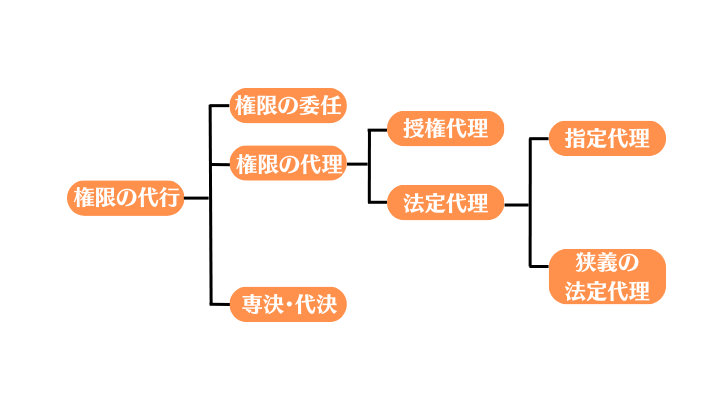

しかし不測の事態には、他の行政機関が本来の行政機関に代わって権限を行使する権限の代行という制度が認められています。

権限の代行には、以下の3つがあります。

権限の委任とは、ある行政機関の権限の一部を、別の行政機関に移動して行使させることです。

権限の委任は、法律で定めた権限が移動するため、法律の根拠が必要です。

権限の委任がなされた場合、委任した行政機関はその権限を失い、委任を受けた行政機関が自己の名と責任でその権限を行使します。

権限の代理とは、ある行政機関の権限を、別の行政機関が代理人として行使することです。

権限の代理がなされた場合、権限を代理する機関は、代理される機関に代わってその権限を行使するだけであり、権限そのものが移動するわけではありません。

権限の代理は、本来の権限を有する行政機関が、他の行政機関に対して代理権を授与することで代理関係が生じる授権代理と、法律で定められた一定の事由が生じた場合に当然に代理関係が生じる法定代理に分類されます。

そして法定代理は、本来の行政庁があらかじめ指定しておいた機関が代理権をもつ指定代理と、法律の定める機関が代理権をもつことになる狭義の法定代理に分類されます。

授権代理は、法律の根拠は不用ですが、法定代理は、その性質上当然に法律の根拠が必要とされています。

権限の委任と代理

| 権限の委任 | 授権代理 | 法定代理 | |

| 権限の移転 | あり | なし | なし |

| 権限の範囲 | 一部 | 一部 | 全部 |

| 法律の根拠 | 必要 | 不用 | 必要 |

専決とは、法律によって権限を与えられた行政機関が、補助機関に対してその権限に関する事務の処理を委ねることです。

代決とは、専決する人が不在の場合に、他の人が臨時にその権限に関する事務を処理することです。

専決も代決も、行政機関内部の問題であり、外部に対しては権限をもっている本来の行政機関の名で表示されます。

なお、専決・代決がなされても、外部に対しては権限をもっている本来の行政機関の名で表示される以上、本来の行政機関が責任を負うことになるので、法律の根拠は不用です。

権限の代行

国の行政組織

国の行政機関については、国家行政組織法という法律が規定しています。

国家行政組織法の目的は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府およびデジタル庁以外のものの組織の基準を定め、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることです。

内閣

内閣は、首長である内閣総理大臣と14人以内の国務大臣(臨時的に増やる)で構成される合議制の機関です。

行政権は内閣に属するとされているため、内閣がすべての行政権を行使しなければならないようにも思えます。

しかし、内閣がすべての行政権を行使することは不可能です。

そこで実際には、内閣の統轄の下における行政機関が行政権を行使します。

内閣の統治下における行政機関

内閣府

内閣府は、内閣の統治下における行政機関ですが、国家行政組織法には規定されておらず、内閣府設置法によって規定されています。

内閣府は、内閣に置かれ、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とします。

デジタル庁

デジタル庁は、デジタル庁設置法によって新たに設置された行政機関です。

デジタル庁は、内閣に置かれ、

- デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること

- デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること

を任務としています。

その他の行政機関

内閣の統治下における行政機関としては、財務省・厚生労働省などの省が置かれています。

各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命じますが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることもできます。

省には、専門的なノウハウが必要な事務や大量に処理しなければならない事務を処理するために庁が置かれたり、政治的な中立を確保する必要がある事務を処理するために委員会が置かれることがあります。

このように、省の特殊な事務を処理するために置かれる庁や委員会を併せて外局といいます。

なお、内閣府にも外局を置くことができます。

各省の外局

| 庁 | 委員会 | |

| 総務省 | 消防庁 | 公害等調整委員会 |

| 法務省 | 出入国管理庁・公安調査庁 | 公安審査委員会 |

| 外務省 | ||

| 財務省 | 国税庁 | |

| 文部科学省 | スポーツ庁・文化庁 | |

| 厚生労働省 | 中央労働委員会 | |

| 農林水産省 | 林野庁・水産庁 | |

| 経済産業省 | 資源エネルギー庁・特許庁・中小企業庁 | |

| 国土交通省 | 官公庁・気象庁・海上保安庁 | 運輸安全委員会 |

| 環境省 | 原子力規制委員会 | |

| 防衛相 | 防衛装備庁 |

内閣府の外局

- 公正取引委員会

- 国家公安委員会

- 個人情報保護委員会

- カジノ管理委員会

- 金融庁

- 消費者庁

- こども家庭庁

公務員

公務員の種類

国の公務を担当する人を国家公務員、地方公共団体の公務を担当する人を地方公務員といいます。

公務員は、特別職と一般職に分類されます。

特別職の公務員

| 国家公務員 | 地方公務員 |

| ・選挙で選ばれた者(国会議員など) ・議会の同意が必要な者(人事院の人事官など) ・政治的に任命された者(大臣など) ・立法府、司法府で働くもの(裁判官など) | ・選挙で選ばれた者(市会議員など) ・議会の同意が必要な者(副市長など) |

公務員の身分保障

公務員は、法律などに定める場合を除き、本人の意思に反して辞めさせられたり休職させられたりすることはありません。

国家公務員法や地方公務員法は、公務員の身分に関する処分として、分限処分と懲戒処分の2つを定めています。

上記処分は行政処分と解されており、審査請求の対象となります。

分限処分

分限処分とは、公務員が職責を十分に果たすことができない場合になされる処分です。

分限処分には、以下の4つがあります。

分限処分

| 免職 | 公務員の身分を失わせること |

| 降任 | 下位の職を命じること |

| 休職 | 公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと |

| 降給 | 給与を減額すること |

懲戒処分

懲戒処分とは、公務員が犯した義務違反に対する制裁として、その身分に関してなされる処分です。

懲戒処分には、以下の4つがあります。

懲戒処分

| 免職 | 公務員の身分を失わせること |

| 停職 | 公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと |

| 減給 | 給与を減額すること |

| 戒告 | 行為を戒め反省を促すこと |

公務員の人事行政

公務員の人事行政に関する事務をつかさどるため、国の場合は人事院が、地方公共団体の場合は規模に応じて人事委員会または公平委員会が設置されます。

公務員の給与・勤務条件

国家公務員の給与は、法律によって定めることとされており、勤務条件に関し必要な事項は、人事院規則によって定められます。

一方、地方公務員の給与・勤務条件は、条例で定められます。

公物

公物とは何か

公物とは、国や地方公共団体などの行政主体が、直接に公共目的のために使用させている有体物です。

利用目的による分類

| 意味 | 具体例 | |

| 公用物 | 官公署に使用させている公物 | 官舎・国公立学校 |

| 公共用物 | 一般国民に使用させている公物 | 道路・公園 |

設置態様による分類

| 意味 | 具体例 | |

| 人工公物 | 人工的に設置された公物 | 道路・公園 |

| 自然公物 | 自然の状態で利用される公物 | 河川・海岸 |

所有権者による分類

| 意味 | 具体例 | |

| 国有公物 | 国の所有 | 国立公園 |

| 公有公物 | 地方公共団体の所有 | 市立体育館 |

| 私有公物 | 私人の所有 | 国立美術館にある私人の絵画 |

公物の法的性質

公物は、直接に公共目的のために使用させる物であることから、公法による制約を受け、譲渡や相続が否定されることがあります。

公物の取得時効については、以下の判例があります。

最重要判例<<公物の取得時効

公物の使用

使用形態

公物の使用形態には、以下の3つがあります。

| 意味 | 具体例 | |

| 一般使用 | 他人の共同使用を妨げない限度で自由に使用する形態 | 道路の通行 |

| 許可使用 | 法律上の一般的禁止が申請によって解除されることにより認められる形態 | デモ行進 |

| 特殊使用 | 特定人に対し公物の独占的な使用権を認める形態 | 電柱の電気工事 |

最重要判例<<道路の通行妨害の禁止を求める権利

目的外使用

目的外使用とは、本来の用途・目的を妨げずに利用する形態です。

行政財産の目的外使用の許可については、その財産の目的からして支障がない場合であっても、管理者の裁量により、その許可を拒否できます。

最重要判例<<呉市学校施設使用不許可事件

それではまた次回。

コメント